アンティーク用語辞典

ACANTHUS

アカンサス

キツネノマゴ科ハアザミ族の小低木。葉が造形的で美しく、ヨーロッパでは古代ギリシャ・ローマの建築様式の装飾に多く使われる。

APRON

エプロン

テーブルの天板から下に垂れ下がっている一構成部分。収納家具では最下段から下がっている板を指し、フリーズまたはスカートとも呼ぶ。

ARCADE BACK

アーケードバック

笠木と座の間にアーケードの効果を出した椅子の背。ルイ16世のモチーフ。

BALL&CLAW FOOT

ボールアンドクロウフット

強国を象徴する玉や宝石をつかんでいる鳥や竜の鈎爪型をした家具の脚。

ヨーロッパではロマネスク様式の家具や、17.18世紀のオランダの美術作品にみられ、18世紀後半にはジョージ王朝様式イギリスで流行した。

BALLOON BACK

バルーンバック

円形または輪状の椅子の背で、ヴィクトリアン中期に作られ始めた比較的新しいデザイン。

BALUSTER

バラスター

階段やバルコニーの手すり棒を支える垂直の柱。

BAMBOO-TURNED

バンブー・ターンド

竹材の小さな節に似させた木の挽き物細工で18~19世紀に家具に使われ流行した。

BANDING

バンディング

テーブルの天板や引出しの前板などの飾り縁や縁取りとして使われた突板。木目や色彩が対照的な象嵌でつくられる。クロスバンディング、ストレートバンディング、ヘリンボーンバンディングなどがある。

BARLEY SUGAR TWIST

バーリーシュガーツイスト

17世紀中期から家具の脚や貫として流行した挽き物細工。大麦からつくられた捻じり飴が由来とされている。

BAROMETER

バロメーター

気圧計・晴雨計のこと。

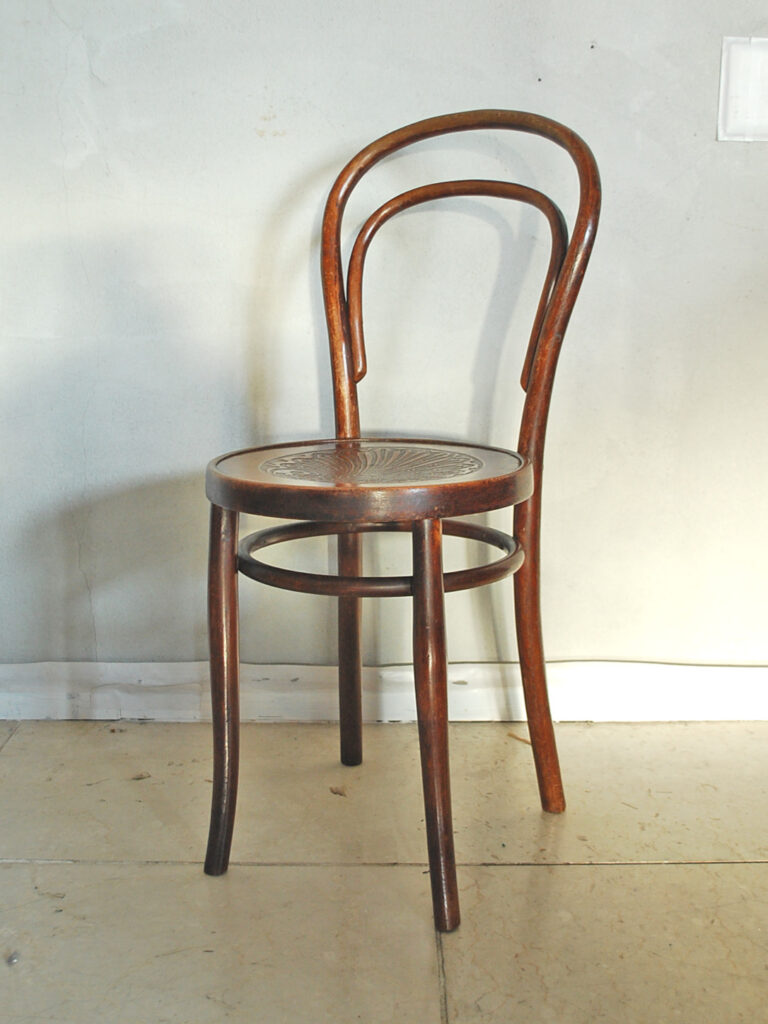

BENTWOOD FURNITURE

ベントウッドファニチャー

曲げ木家具。蒸気をあて柔らかくした木材を湾曲した型に入れて形成する。1857年オーストリアのマイケル・トーネットによって考案された。パーツで構成されノックダウン式のため大量生産・大量輸送が可能になり大流行した。

BLIND FRETWORK

ブラインドフレットワーク

浅浮彫のように背景が抜かれていないフレットワーク。フリーズや引出しの前板に用いられる。

BOBBIN TURNING

ボビンターニング

糸巻きのようなふくらんだ形の挽き物細工。家具の脚や横木に使われる。

BOW BACK

ボウバック

18世紀後期ごろのウインザーチェアにみられる背が輪のように湾曲した状態でアームや座につながっている。

BOW FRONT

ボウフロント

キャビネットやサイドボードの前部が弓なりに膨らみを持った形状。18世紀中期ごろから流行した。

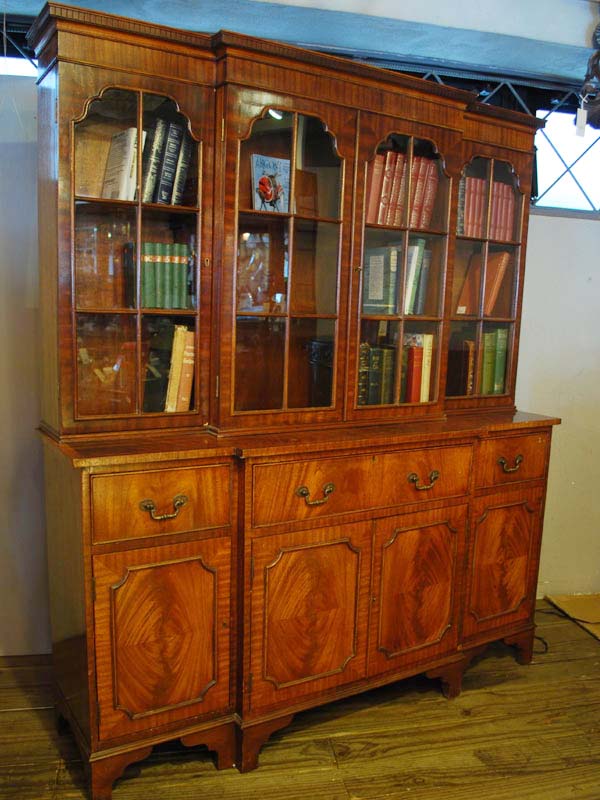

BREAKFRONT

ブレイクフロント

主に収納家具で中央部が他の部分に比べ張り出しているか引っ込んでいる形状。18世紀のブックケースによくみられる。

BUFFET

ビュッフェ

サイドボードまたはカップボードのうち、上段と下段で構成されているものを指す。

BULBOUS LEG

バルボスレッグ

球根状もしくはメロンやパイナップルのような形をした挽き物脚。イギリス、フランス、オランダ、イタリアで初期ルネッサンス時代に家具の支柱や脚の意匠として多用された。メロンバルブやカップアンドカバーとも呼ぶ。

BUN FOOT

バンフット

ボールをすこし平らにしたような形状の家具の脚。フランドル様式、後期ルネッサンス様式とイギリスの17世紀後期の家具に使用された。フレミッシュフットとも呼ぶ。

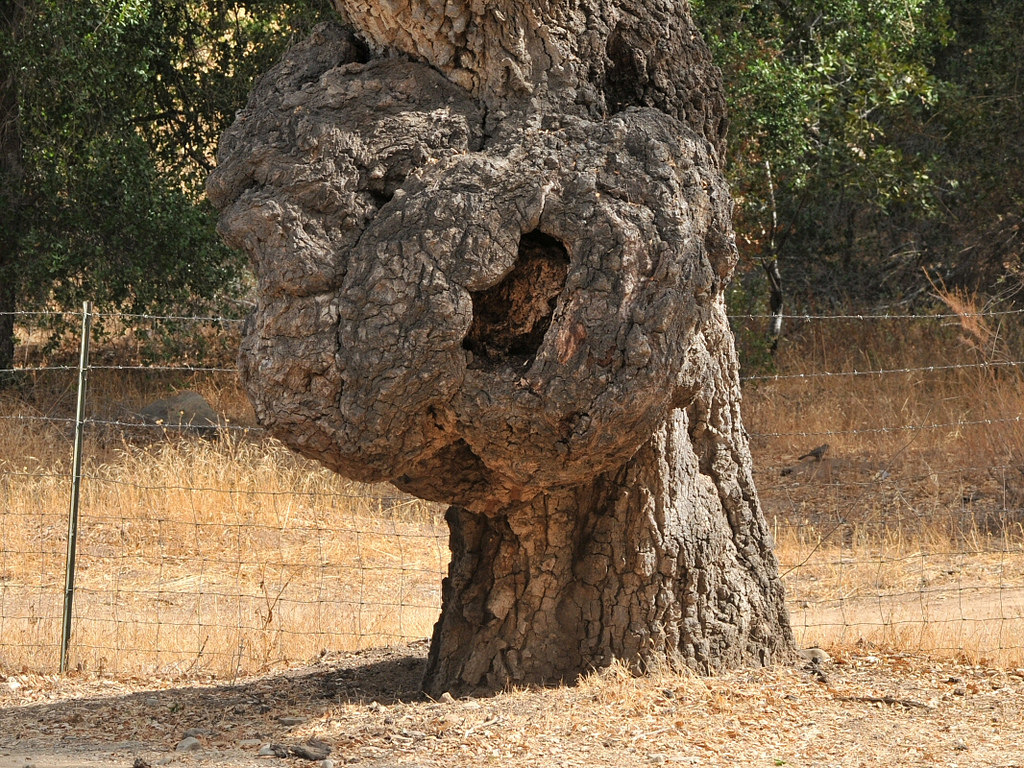

BURL

バー

木の幹や根元のあたりにできるこぶ状の突出部で、木目や節が混在しており非常に美しい杢目が出る。板材として取れないため薄くスライスした突板として使用される。→BURL WALNUT、BURL OAK

CABOCHON

カボション

フランス語で大きな鋲や釘の意。円形または卵形の宝石のカットを指し彫刻装飾としてロココ様式の家具にみられる。時には卵形の周りを装飾的な彫刻が取り巻く。

CABRIOLE LEG

ガブリオールレッグ

動物の脚をモチーフとした家具の脚。フランス語で跳ぶ、はね回るの意。ひざやくるぶしなど足の部分をかたどって家具の脚や支柱にしたもので、17世紀末から18世紀のデザイナーに大変人気があり、イギリス、フランス、ベルギー、イタリアの家具に広く用いられた。優美なS字曲線が特徴でクイーンアン様式ではよくひざ部分に貝殻の彫刻で飾られ、初期ジョージアン様式では獅子やカボション、植物などの彫刻で飾られた。

CAKE STAND

ケーキスタンド

19世紀末に屋外でのアフタヌーンティーを楽しむために作られたもの。お茶会の臨時テーブルとして大人気だった家具。

CANED-BACK CHAIR

ケインドバックチェア

円または楕円の背枠にケインを編み込んだ椅子。

CANE

ケイン

イネ科の草や竹、籐のような植物の茎を網目状に編んだり織ったりしたもの。

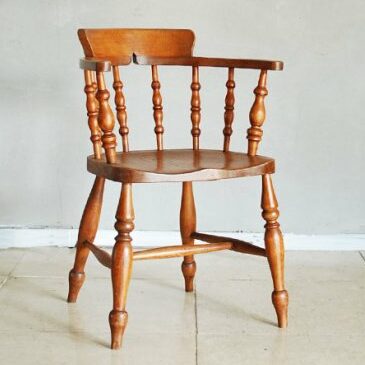

CAPTAIN CHAIR

キャプテンチェア

イギリス発祥の木製椅子「ウィンザーチェア」の一種。 背もたれの低い型で、笠木(背上の横板)と肘掛がU字の曲木で水平に一体化が特徴。

CARTOUCHE

カルトゥーシュ

紙の端が捲れたような、開いた巻物の形の装飾。また様式化した盾形や卵形を指し、さらに凝った装飾枠も指す。コーニスによく使われる。

CARVING

カービング

彫る、刻む、えぐる、材料を張りつけるなどの方法による装飾。

CAST IRON

キャストアイアン

鋳鉄のこと。炭素の含有率2%以上の鉄。

CASTERS

キャスター

家具の脚や底に使う小さな車輪。

CHIMERA

キメラ

竜に似た神話上の動物で装飾に使われる。ルネッサンス様式、アンピール様式、19世紀後半のデザインの中で家具の脚や支柱に使われた。

CHINA

チャイナ

東洋から輸入された磁器製品のヨーロッパでの名称。

CHINOISERIE

シノワズリ

17世紀後半から19世紀初頭にかけてヨーロッパで流行した中国趣味の美術様式。色鮮やかで絵画的、漆など独特な素材や装飾が特徴。家具ではチッペンデール様式が大きな影響を受けている。

COCK BEADING

コックビーディング

浮き出し玉縁。半円形の突き出した繰型。引出しの縁周りに使われる。

COFFER

コファ

ブランケットボックスとも呼ばれる蓋付きの箱型収納家具。

COLUMN

コラム

円柱の構成材で上部を支える柱。古代ローマ、ギリシャの建築様式を指す。

COMB BACK

コムバック

主にウインザーチェアの背もたれの一種。形状がコム(くし)に似ていることから呼ばれる。

CROMWELLIAN CHAIR

クロムウェリアンチェア

イギリス共和国時代(1649-1660年)の簡素で飾り気のない椅子。挽き物脚、低い背もたれ、革張りの背と座は鋲留めなどが特徴。

CYLINDER TOP

シリンダートップ

デスクまたはビューローで巻き込み式のカバーのついたもの。

DENTIL

デンティル

コーニス下の一連の歯状装飾。ロバートアダムやヘップルホワイトなどの古典様式や新古典様式のデザイナーが家具やインテリアのディテールのひとつとして用いた。

DOLPHIN

ドルフィン

フランス皇太子Dauphinの象徴であったイルカの装飾。愛と俊敏性の象徴。

DRAWLEAF TABLE

ドローリーフテーブル

必要に応じて天板を拡張できるエクステンションテーブルの一種。主天板の下に左右二枚の天板が収納されており、それを引っ張り出すことで、左右または片面の天板を拡張することができる。

DROP HANDLE

ドロップハンドル

引出し等の引き手となるペンダント型の金具。

DUMB WAITER

ダムウェイター

”寡黙なウェイター”という意味のテーブル。家主と客人が話に夢中になっている間、給仕がいなくてもいいように、この家具にお茶やお菓子を置いて、使用人の立ち聞きで秘密の話の筒抜けを防いだというストーリーのある家具。

ESTAMPE

エスタンプ

作者または遺族の了解を得て、版画の技法で第三者が制作したもののこと。

FESTOON

フェストゥーン

花綱装飾 吊り下げられた二点間の逆さアーチに花、葉、実などの花型模様がほどこされたもの。家具においては花見などによる図柄が彫刻されたり描かれたりする。

FLAP

フラップ

ライティングビューローの立てられた天板やゲートレッグテーブルなどの垂れ板を指す。

FLUTING

フルーティング

柱や家具の脚に平行に刻まれる装飾溝。

GADROON

ガドルーン

楕円形を連ねた帯状装飾。装飾面から浮き出し玉縁装飾に似ている。天板の縁によく使われる。

GATELEG TABLE

ゲートレッグテーブル

3枚の天板が蝶番でつながり、両側の天板は垂れ下がった状態で収納できるテーブル。使用するときは両端2枚の天板を持ち上げ、補助の脚で支える。補助の脚がゲート(門)のように開閉し出てくるところからこの名称となった。

GREEK KEY

グリークキー

雷文様の一種 交錯するかぎ型の連続模様。

HANDLE

ハンドル

家具に使われる取っ手・引手。

HEART BACK

ハートバック

ハートの形をした椅子の背。シールドバックと同様にヘップルホワイト様式の背もたれによくみられる形状。

HIGH RELIEF

ハイレリーフ

高浮彫り。背景と比べると全体の半分ほど掘り出された彫刻装飾。

HOOF FOOT

フーフフット

ルネッサンス様式後期からのモチーフで、クイーンアン様式に多く見られる双蹄形の脚。

HOOP BACK

フープバック

背柱と笠木が一体の輪状の椅子の背。

HUSK ORNAMENT

ハスクオーナメント

燕麦をモチーフとした装飾模様でさやからさやへと垂れた鎖のような模様を指す。

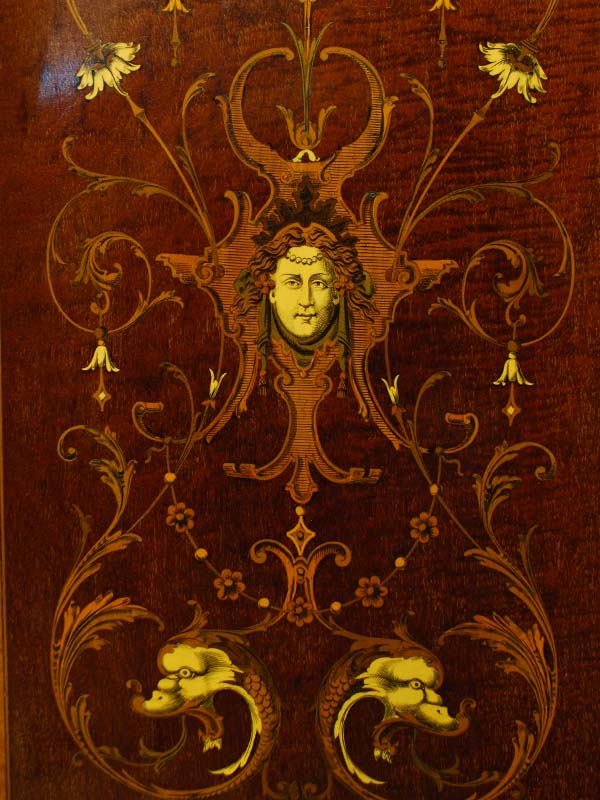

INLAY

インレイ

表面に模様を彫り込み各部分に合わせてカットした他の素材をはめ込む装飾技法。はめ込む素材は木片、金属、貝殻、象牙など多岐にわたる。人物や自然の動植物を絵画的に寄木で表現したものをマーケットリーと呼ぶ。

IVORY

アイボリー

象牙のこと。インレイやマーケットリーの素材として用いられる。

LADDER BACK

ラダーバック

はしご状の椅子の背。背柱に対し数本の横桟を渡したもの。

LEAF

リーフ

テーブルの天板を伸ばしたり広げたりできるようについている補助天板。ドローリーフテーブルやゲートレッグテーブルの垂れ板やエクステンションテーブルの追加天板を指す。

LINENFOLD

リネンフォールド

折り曲げた布、または巻いた布に似せた彫刻装飾。ゴシック様式を代表するパネル装飾。

LITHOGRAPH

リトグラフ

石版画のこと。

LUNETTE

ルネット

三日月型の意味で家具では半円形の帯飾りに用いられる連続模様として彫刻や象嵌のモチーフとして使われる。

LYRE

ライル

ギリシャ装飾にみられる弦楽器で、椅子の背やテーブルの脚部にモチーフとして使われる。

MARQUETRY

マーケットリー

寄木細工のこと。様々な樹種の薄板を張り合わせて図案の模様に切り出しパーツを作り、色彩の異なるパーツを図案の通りに組み合わせてシート状にし家具に貼り付ける装飾技法。使われる素材はインレイと同様木材以外に金属や貝、象牙なども用いられる。図案は植物や動物を中心に楽器や杯、人物画まで絵画的で繊細なものが多い。

NEST TABLE

ネストテーブル

大・中・小の3つ、もしくは4~5つのテーブルがひとつのセットになっているテーブル。 同じデザインでひとまわりずつサイズの違いのテーブルが、入れ子式にしまえる組込み式。

ORMOLU

オルモル

金メッキ加工を施したブロンズ製のオーナメント。家具の装飾品として17~18世紀のフランスで流行した。

PAD FOOT

パッドフット

猫脚などの先端につけられる平らな円盤状の足先。

PARQUETRY

パーケットリー

マーケットリーと同じ技法の寄木装飾で市松模様などの幾何学模様を指す。

PATERA

パテラ

薔薇など花の浮き彫りがされた薄い円盤または卵形の装飾。

PATINA

パティナ

長年外気にさらされたり日常に繰り返されるワックス掛けや艶出しでできたあらゆる素材の古艶・光沢。アンティークを評価する非常に重要な要素のひとつ。

PAW FOOT

パウフット

おもにライオンのような鈎爪のある哺乳類の形に彫られた足先。

PEDIMENT

ペディメント

もとはギリシャ建築の寺院・その他の建造物の天頂の三角部分。家具ではキャビネットやブックケースなどの頭部に使われデザインは様々ある。

PEDISTAL

ペディスタル

彫像や壺などの台座・土台。転じて両袖デスクの両袖部のこと。

PIECRUST

パイクラスト

天板の縁がパイの波型のへりのように盛り上がった彫刻。

PIERCED CARVED

ピアスドカーブド

透かし彫りで特に立体的に彫刻された装飾。

PIERCED FRETWORK

ピアスドフレットワーク

透かし彫りのこと。平面的な透かし彫りを指し椅子の背やペディメントなどの装飾に使われる。

PIGEONHOLES

ピジョンホール

ライティングビューローなどのセレクタリーにみられる小さな仕切り棚。

REEDING

リーディング

柱や家具の脚に連続して刻まれる半円筒形の溝。フルーティングが凹面型の溝に対しリーディングは凸型である。

REFECTORY TABLE

リフェクトリーテーブル

修道院や学校その他施設の食堂で使われていた大型のテーブル。

REVOLVING BOOKCASE

リボルビング ブックケース

リボルビングとは英語で「回転」を意味し、360度回転するブックケースのこと。

ROSETTE

ロゼット/ロゼッタ

中央から放射状に広がる円盤装飾。太陽の光条を表す。

SADDLE SEAT

サドルシート

サドルに似たくぼみのある座部。厚みのある座部をもつウインザーチェアなどに用いられる。

SERPENTINE

サーペンタイン

語源はラテン語で這うもの=蛇からきていて、蛇行していることを指す。家具では通常中央が突き出ていて両脇が凹型に引っ込んでいる反曲線が2つつながった様。

SHELLAC

シェラック

亜熱帯地域に生息するラックカイガラムシが樹木に付き分泌する樹脂状の物質を原料としたフレーク状のもの。シェラックをアルコールで溶かしたものをシェラックニスと呼び、家具の塗料として使われた。

SHELL

シェル

貝をモチーフとした装飾。

SHILD BACK

シールドバック

盾の形をした椅子の背。18世紀中期ヘップルホワイトが普及させた。

SPADE FOOT

スペードフット

足先がトランプのスペードを逆さにしたような形状をした脚。ヘッペルホワイトによるデザイン。

SPINDLE

スピンドル

芯棒や回転軸の意味で家具では椅子の背などに使われる挽き物の支柱を指す。

SPLAT

スプラット

椅子の背にある中央の木のパネル。

STRETHER

ストレッチャー

テーブルや椅子などの脚をつなぐ補強材。椅子の場合、腰掛けた時に座り方次第で4本の脚のいずれかに過度な負担がかかってしまうことがあるが、脚同士が接続されていればストレッチャーを通じて荷重がそれぞれの脚に分散されるため、脚1本の負担を軽減することができる。

STRINGING

ストリンギング

装飾のまわりを際立たせる象嵌による線状の装飾。

SURPRISE TABLE

サプライズテーブル

天板の下に折りたたまれた追加板が格納された構造を持つテーブル。

SWAN NECK PEDIMENT

スワンネックペディメント

2つのS字曲線からなる割れ破風。通常中央に小さな台座や花瓶などの装飾がされる。チッペンデールやクイーンアン様式の時代に流行した。

SWIVEL

スイベル

椅子の座や甲板の下が回転する機構。

TAMBOUR

タンバー

巻き上げ式や巻き込み式のデスクの蛇腹状の扉。

TAPER LEG

テイパーレッグ

18世紀中頃、新古典主義(ネオ・クラシック様式)に流行した脚の付け根から先にかけてだんだん細くなる、四角いシンプルな先細りの家具の脚。

TILTTOP TABLE

ティルトトップテーブル

天板を垂直にティル(Tilt)ー傾けて使うことからティルトップテーブルと名付けられた、天板を立てることのできる跳ね上げ式のテーブル。使用しないときは天板を縦にして収納しておくことができる。

TOP RAIL

トップレイル

椅子の笠木。クレストレイルとも呼ぶ。

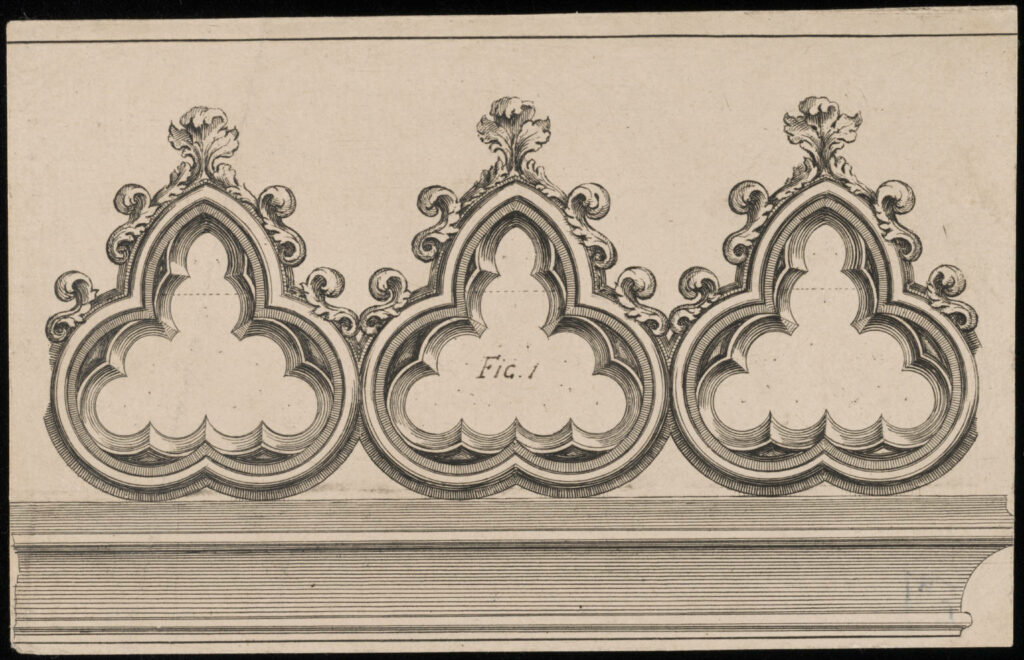

TRACERY

トレーサリー

ゴシック様式のアーチ型の窓の上部にはめ込む組子。狭間飾り。椅子の背や扉の装飾としても使われた。

TREFOIL

トレフォイル

三つ葉模様。ゴシック様式のトレーサリーなどに用いられたシロツメクサを模したデザインで、キリストにおける三位一体を象徴する。

TRIPOD

トリポッド

三本脚のこと。軸柱に3本の脚が接続する。

TURNING

ターニング

らせん状の挽き物細工。16世紀後半からフランスとオランダで用いられ、17世紀中期にイギリスにもたらされた。

URN SPLAT

アーンスプラット

アーン型(壺・かめ)の椅子の背、中央のパネル。クイーンアン様式の椅子の象徴的なデザイン。

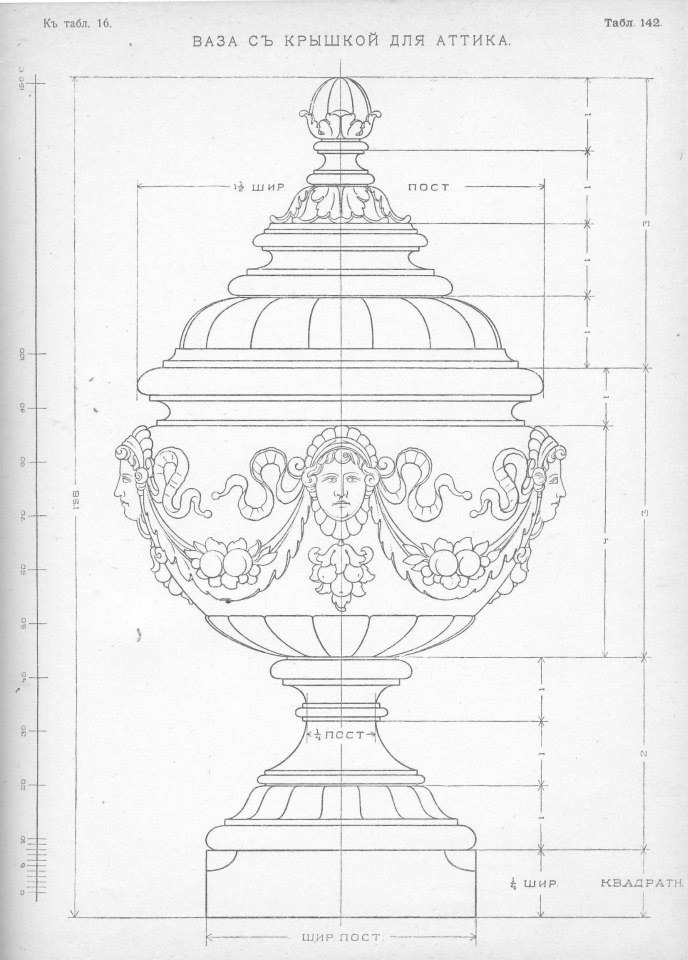

URN

アーン

かめ・壺 金属、陶器、石などでつくられる大きな装飾容器。

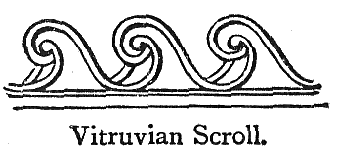

VITRUVIAN SCROLL

ヴィトルビアンスクロール

波型渦巻模様のこと。

WHATNOT

ワットノット

「何を置いてもいいですよ」という意味の装飾品等を置いておくための飾り棚。

WINDSOR CHAIR

ウィンザーチェア

17世紀後半にイギリスの地方で誕生したカントリーチェア。当初はガーデンチェアとして王侯貴族に使われていたが、図書館などに使われるようになり、やがて庶民の家具として一般の住宅やオフィス、パブなどに使われるようになっていった。「ハの字に開いた脚」と「背もたれの背棒が、分厚い木製の座面に直接、取り付けられている」というのが基本形。